0571-88965880

【麻策律师】浙江腾智律师事务所互联网及知识产权部副主任,浙江大学法律硕士,擅长互联网电商、商业地产法律事务及争议解决(诉讼仲裁)。

番茄是蔬菜还是水果?我想对于男人来说习惯把他定义为蔬菜,毕竟生食不好下咽,而女人则似乎倾向于认为它是一种水果,毕竟为了养颜她们什么都敢尝试。但即使有疑问,谁也没有这份闲功夫一定要为之争一高下,毕竟真没太大意义。

但在1887年的美国,这个问题的争论却历史影响深远,最后竟然由原被告闹到联邦最高法院。WHY?这要从一位叫JOHN NIX的美国人说起,他做的是番茄进出口生意,有一天,他发现一个有意思的问题,按照美国1883年的关税法,规定进口蔬菜要缴纳高达10%的税,而进口水果则不用,但当时的纽约海关把番茄划定为蔬菜所以要交税交税。John Nix决定赌一把,把美国海关告上了法庭,要求把番茄定义为水果,并请求法院判决海关归还多收取的10%的税收。此案一路闹到了美国最高法庭,直到6年之后的1893年,法庭才做出最终裁定,法官最终认定番茄是蔬菜而不是水果,海关征收关税有理,且认为如果词汇在商业贸易中出现特殊含义时,法院应当采信其普通含义,而非特殊含义。

这么有意思的案例,一百多年后,相似的情状也在中国上演,但这次演绎的不是番茄之争,而是饮料之争。

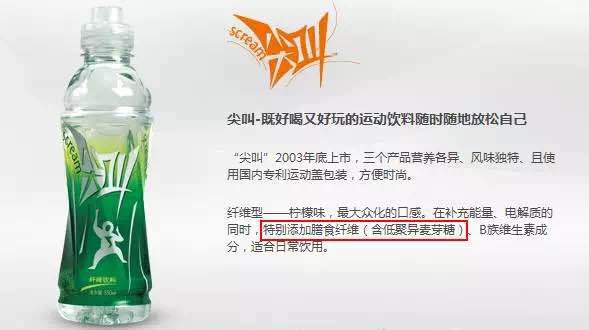

有位中国的消费者叫强应(化名),他在2014年7在某百货店花了3.8元买了1瓶农夫山泉“尖叫”饮料,发现该饮料未按《预包装特殊膳食用食品标签通则》的规定标示食用方法和适宜人群、每日或每餐食用量。由此起诉到法院,要求判令百货店赔偿货款损失3.8元,并支付5倍赔偿金19元。

(这就是争议的主角:尖叫吧)

当然需要先普法一下,中国的食品包括预包装食品、特殊膳食用食品、农产品、保健食品等,每一不同类别的食品国家都制定了不同的标签标准,为什么?以特殊膳食用食品为例,它是为了满足某些特殊人群的生理需要,或某些疾病患者的营养需要,按特殊配方而专门加工的食品,它的成分或成分含量,与普通食品有显著不同,所以必须通过食品外观标签向消费者作出明确的提示并标示食用方法和适宜人群、每日或每餐食用量,防止误食。这样的食品有很多,包括婴幼儿配方食品、糖尿病人食品等,吃错了可了不得。

成为被告后,百货店当然就慌了,农夫山泉的“尖叫”饮料都在自己这里卖了这么多年了,如果这个案子里被认定为特殊膳食用食品,那消费者不都挤破头来索赔了,而且都是要几倍的赔偿啊,承受不起。所以百货店就提出抗辩,认为他的饮料只是属于特殊用途饮料,但肯定不属于该“特殊膳食用食品”。还好,一审法院信了百货店,判决认为“尖叫”运动饮料只是属于特殊用途饮料,不属于特殊膳食食品,不需要标注适宜人群和每日服用量。原告强应的诉讼请求没有事实依据,遂判决驳回了强大应的诉讼请求。

原告强应表示不服,上诉到二审法院,经过不懈地“忽悠”,竟然感动了二审法院,二审法院画风大便,竟然判决支持了强应的上诉请求,认定这是一种特殊膳食食品,而百货店没有尽到销售商的审核义务,故还要赔偿五倍。二审法院的理由是:国家标准《运动饮料》中,运动饮料的定义为:营养素及其含量能适应运动或体力活动人群的生理特点,能为机体补充水分、电解质和能量,可被迅速吸收的饮料。而另一国家标准GB13432-2004《预包装特殊膳食用食品标签通则》中,特殊膳食用食品的定义为:为满足某些特殊人群的生理需要,或某些疾病患者的营养需要,按特殊配方而专门加工的食品。比照上述两个概念的具体含义,二审法院认为,运动饮料应归类为饮料产品中的特殊膳食用食品.

好吧,二审是判决之日就是生效的终审判决,百货店似乎已经走到司法的尽头了,估计这一生效判决也让农夫山泉蒙逼了。

不服气!百货店开始申请再审,这下,省高院又忙开了。结果如何呢?百货店竟然又翻转逆袭了,饮料又被重新判定为“非特殊膳食用食品”。省高级人民法院在裁定中认为:特殊人群应指长期处于特殊工作生活环境、其生理需求与普通人有较大差异的人群,而不是指暂时处于某种特殊状态下的普通人群。根据GB15266-2009《运动饮料》3.1条对“运动饮料”的定义,运动饮料中的营养素及其含量能适应运动或体力活动人群的生理特点,能为机体补充水分、电解质和能量,可被迅速吸收,该定义中所指的“运动或体力活动人群”并不当然属于GB13432-2004《预包装特殊膳食用食品标签通则》定义中所指的“特殊人群”,而是指普通的从事大量运动或者体力活动的人群,而不是指需要特殊膳食用食品的“某些特殊人群或某些疾病患者”。因此,仅凭定义并不能得出运动饮料属于特殊膳食用食品的结论。嗯,高院的水平终究还是不一般……(这马屁呃)

真是柳暗花明又一村,一审胜,二审败,再审又胜,这司法过山车坐得真是惊险啊,法院你们不带这么玩人的。所以,产品标识合规该有多么重要,大家该长点心吧!