0571-88965880

【郑银娥】浙江腾智律师事务所涉外部律师助理,悉尼大学商法硕士,浙江工业大学法学学士,擅长境内外投资、并购,公司相关法律事务,为客户提供综合解决方案。

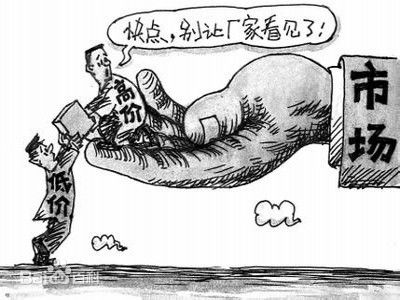

针对海外市场,中国制造业在近几十年来,逐步从简单销售代加工产品(OEM: Original Equipment Manufacturer)向推广自主品牌转型。众多优秀的中国制造企业在海外市场中脱颖而出,逐步打开了知名度。在海外销售中,其中一种模式是,中国企业授权当地的一个或几个经销商,由他们在当地推广和销售自主品牌。由于不同国家市场、汇率等差异,中国企业提供给当地经销商的产品价格在不同国家会有所不同,就应运而生了一种现象,某些经销商为了追求利益,利用价格差,将产品销往非授权区域,也就是所谓的串货。串货行为包括直接销售贴有中国企业原品牌的产品,或者将产品略加修改,例如修改序列码以防追查产品的进货渠道等。

将产品销往非授权国家的行为本身当然违反厂商和经销商签订的合同,但产品的进货渠道或难以追查,或经销商不停换壳,难以杜绝。因此,从前端打击,即控制某特定区域的非授权经销商更为直接。不过,不同国家对于同一行为的法律规定不尽相同。

对于非授权经销商销售原产品的行为,即平行进口:

以西班牙为例,适用商标的区域穷尽原则。根据西班牙商标法和《欧洲经济共同体条约》,商标权项下的销售权在经过第一次合法销售后穷尽,即商标所有权人无权限制原产品之后的销售行为。但是该穷尽原则有区域限制,即仅限于欧盟内部。简单来说,如果某个贴有品牌的产品在第一次进入欧盟内部是通过合法渠道,即商标所有权人授权,那么产品进入欧盟后,产品即可自由流通,不管是从法国销往德国,还是德国销往西班牙,商标所有权人都无权限制。如果该产品是从非洲某经销商销往西班牙,而这个非洲的经销商未得到商标所有权人在西班牙的授权,那么该产品不能在欧盟内部自由流通,它的任何一次在欧盟国家的销售行为即侵犯商标所有权人的权益。

在另外一些英美法系国家,像澳大利亚和美国,则适用国际穷尽原则,即贴有品牌的产品在经过第一次合法销售后,即可在国际范围内自由流通。

对于经过修改的贴有品牌的产品:

以西班牙为例,根据西班牙商标法规定,如果产品的条件经过修改,仍贴有原产品的商标,则为侵权行为,不再适用平行进口的区域穷尽原则。所谓的条件,一般是指经过修改,对于消费者而言与购买原产品的使用产生了一定差异,无论是外观还是内部。比如,购买某经过修改的产品,导致消费者不能享受生产厂商的售后服务等。

以澳大利亚为例,根据澳大利亚商标法的规定,对某产品进行修改后销售,使商标所有权人对产品的质量失去控制,则属于侵犯商标权的行为。

因此,平行进口在某个国家是否侵犯商标权一般可以进行简单快速的判断。当然,平行进口带有的宣传等手段也往往涉及违反其它法律,比如反不正当竞争法、广告法等。而对产品进行修改的串货行为,则需要就某案例进行分析才能判断是否侵犯当地的商标权。