0571-88965880

【夏家品律师】浙江腾智律师事务所高级合伙人、副主任,互联网及知识产权部主任,华东政法大学法学硕士。政协杭州市下城区委员会特聘委员、杭州市律协互联网信息专业委员会副主任、杭州宁波经促会奉化分会青年分会副会长兼秘书长、浙江省中小企业法学研究会副秘书长,杭州市大学生创业联盟创业导师。擅长互联网信息(电子商务)、民商事诉讼、公司并购治理、经济犯罪法律事务。

【沈希竹律师】浙江腾智律师事务所民商事诉讼部律师,中国农业大学法学学士,浙江大学管理学硕士,擅长民商事诉讼及互联网法律事务。

摘要

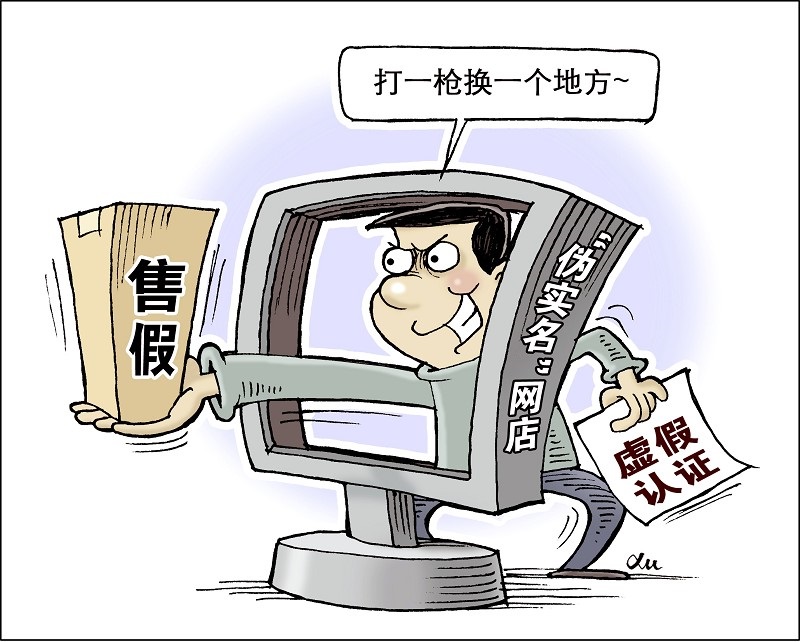

倒卖虚假认证账户相关行为,是与网络平台密切相关的违法犯罪活动之一。本文通过对倒卖虚假认证账户相关行为的定义、行为模式、社会危害性的梳理,试图分析此类行为的民事责任、行政责任、刑事责任,并在此基础上提出立法建议,以期从规范上治理倒卖虚假认证账户相关行为。

关键词

倒卖 虚假认证账户 行政责任 刑事责任 立法构想

日前,重庆市工商行政管理局南岸区分局查处了全国工商系统首例网络交易平台虚假认证案,涉案公司重庆宇佳盛信息咨询有限公司私下从事虚假认证、倒卖账户、虚构交易等行为。针对虚构交易行为,南岸区分局作出责令停止违法行为,并处罚款1.5万元的行政处罚决定;而对于虚假认证及部分账户涉嫌诈骗的行为,则有待进一步侦查办理。网络平台自诞生之初便是一把双刃剑,其在提供多样化商品、信息与便捷服务的同时,亦成为各类违法犯罪活动滋生的温床。前述案例中涉及的账户虚假认证行为,便是与网络平台密切相关的违法犯罪活动之一。本文试图从阐述危害公共利益和个人利益的倒卖虚假认证账户相关行为入手,进而剖析此类行为的法律责任,特别是行政责任和刑事责任,最终提出治理此类行为的相关立法建议。

一、倒卖虚假认证账户相关行为概述

(一)虚假认证的定义

根据《中华人民共和国认证认可条例》第二条规定,认证的原始含义是指“由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或者标准的合格评定活动”。由该条款延伸可得,广义的认证应包括各类机构或公司证明产品、服务、体系、主体资格等符合某类规范和要求的合格评定活动。

随着互联网的普及,以淘宝网为代表的各大第三方交易平台、以微信和微博为代表的自媒体用户激增,其中不乏利用网络平台从事非法活动的行为人,故网络交易秩序、网络信息传播秩序、公众信用体系因此受到威胁。在此现状之下,账户实名认证应运而生,各网络平台一般通过验证审核用户的身份信息,以评定用户主体资格的真实性。本文所涉及的认证,皆取狭义的认证定义,即第三方交易平台、自媒体等网络平台证明账户具有真实主体资格的评定活动;本文探讨的虚假认证定义:行为人以谋取非法利益为目的,违反国家法律法规规定和平台规则,通过伪造、变造、买卖或直接使用他人身份信息,进行网络平台账户实名认证的行为。关于他人身份信息的定义目前没有统一的定义,笔者认为《中华人民共和国网络安全法(草案)》(以下简称《网络安全法(草案)》)中关于公民个人信息的定义比较准确,故本文取此定义:指以电子或者其他方式记录的公民的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、职业、住址、电话号码等个人身份信息,以及其他能够单独或者与其他信息结合能够识别公民个人身份的各种信息。

(二)倒卖虚假认证账户相关行为的行为模式

行为人通过伪造、变造、买卖或直接使用身份信息进行账户实名认证的行为,通常是其实施倒卖虚假认证账户或从事其他违法犯罪活动前的准备工作。通过对现有案例的梳理与分析,倒卖虚假认证账户相关行为通常可分为认证前、认证时、认证后三个阶段的行为。

1. 认证前:行为人需要大量网络平台身份信息,一般通过以下方式获得:(1)以个人名义或借助公司外壳,在校园、社区和网络上发布大量兼职广告,以招聘兼职的方式吸引学生、老年人等可能尚未在网络平台注册实名账户的群体,主动向行为人提供他们的身份证(正反面)及其他证件信息,以及本人手持身份证或当天报纸的照片。由于该类人群相对而言法律意识比较淡薄且抵挡金钱诱惑的能力较弱,即使他们会对行为人注册账户的目的产生怀疑,但还是极易受行为人利用而主动出卖身份信息。

(2)直接前往互联网尚未普及的偏远地区的农村、工厂、学校等区域购买身份信息,或向培训机构、银行职员、国家工作人员等多方批量购买身份信息,此种方式可直接获取大量身份信息以供账户实名认证使用。

(3)通过假冒商家送赠品、因中奖而需提供个人信息领奖等各种方式骗取公民身份信息。

(4)伪造、变造公民身份信息,具体表现为行为人利用修图软件对已获取的身份信息照片进行修改、合成,从而获取更多虚假的身份信息。

2. 认证时:行为人利用上述第(1)种行为获取身份信息时,一般会指导“兼职者”们自行完成注册并通过账户实名认证,然后向“兼职者”们发放几十元至几百元不等的报酬。行为人利用上述第(2)至(4)种行为获取身份信息时,一般会自行利用上述信息批量注册虚假认证账户。

3. 认证后:行为人在获得大量实名认证账户后,一般从事两种获取非法利益的行为:第一种是直接将账户出卖给他人以直接牟利;二是利用此类虚假认证账户从事违反法律法规规定和破坏网络秩序的活动,包括但不限于诈骗、销售伪劣商品、虚构交易、恶意评价、发布违禁信息、洗钱以及人为地增加粉丝量、阅读量、点击量等。

(三) 倒卖虚假认证账户相关行为的社会危害性

网络账户是公民个人所有且用于购物、发表言论、阅读、社交等网络活动的虚拟账户,容易被不法行为人利用而从事非法活动。倒卖虚假认证账户将会产生社会危害性,主要包括以下方面:

1. 危害他人身份信息的安全,破坏公民身份信息管理秩序。行为人故意通过购买、骗取、伪造、变造等行为获取身份信息的行为,一是会对他人身份信息安全产生极大威胁,大量公民个人身份信息因此泄露并可能被不法行为人用于从事犯罪活动,影响被泄露人的正常工作与生活;二是会破坏公民身份管理的正常秩序,大量伪造、变造的虚假身份证件充斥于社会生活之中,无疑会极大地增加身份识别及管控等成本。

2. 破坏网络交易秩序。通过购买虚假认证账户的行为人或自行注册虚假认证账户的行为人,如果从事虚构交易、增加商品浏览量等行为,将会损害公平竞争的网络市场环境,侵犯消费者的知情权、公平交易权、选择权等合法权益;如果从事销售假冒伪劣商品、销售违法违禁品、诈骗等行为,由于账户实际控制者与实名认证者不一致,执法部门难以核实经营者的真实身份,导致对此类行为监管困难,消费者也会因难以找到真正的销售者而导致其安全权、求偿权等合法权益受到侵害。

3. 操纵舆论并误导公众。除网络交易大量充斥虚假认证行为外,行为人可通过大量虚假认证账户而人为地炮制舆论,舆论失真不仅将严重阻碍公众对真相的认识,使错误信息被片面放大,破坏诚信经营原则与正当竞争机制,而且还可能会造成决策者的决策失误。不明真相的公众因被舆论煽动而对某些个人、群体或事件发起攻击,扰乱网络言论秩序,最终形成以暴制暴的恶劣网络环境。另一方面,行为人可利用虚假认证账户炒作微信、微博等自媒体发布内容的阅读量、点击量、点赞数等,提升公众号、加V微博账户等的公众影响力,从而诱导公众作出诸如购买商品、服务及其他对行为人有利可图的各类行为。

4. 诱发掩饰多种犯罪活动。虚假认证账户乃是依赖身份信息而存在的网络账户,利用此类账户从事违法犯罪活动则会因为信息不对称而导致查处难度增加,犯罪活动打击难度及成本增加是倒卖虚假认证账户引发的又一严重的社会危害。例如,行为人可通过虚假认证账户从事诈骗、盗窃活动,利用虚假认证账户发布低价商品后利用QQ向网络消费者发送钓鱼网站,骗取交易款项或窃取其银行卡内资金。又如,行为人也可通过虚假认证账户销售伪劣商品、违法违禁品,通过虚假认证账户掩饰其犯罪行为。

二、倒卖虚假认证账户相关行为的民事责任与行政责任

(一)倒卖虚假认证账户相关行为的民事责任分析

倒卖虚假认证账户相关行为在民事责任方面,涉及的主要是侵权责任,具体表现为:

1. 非法获取身份信息而致他人姓名权受侵害。《民法通则》第九十九条规定,“公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒。”行为人在购买信息后使用他人真实姓名注册各类账户,应视为对他人此后在同一网络平台上使用自己姓名注册账户权利的侵害;行为人采用欺骗手段获取他人信息并进行实名认证,应视为对他人姓名的盗用,故上述行为皆是对他人姓名权的直接侵害。

2. 利用虚假认证账户操纵舆论而致他人名誉权受侵害。《民法通则》第一百零一条规定:“公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。”行为人利用虚假认证账户发表侮辱、诽谤他人的言论,并增加该言论的回复量、阅读量、支持量、点赞量等,使公众误信该等言论而造成对他人社会评价的降低,应视为对他人名誉权的直接侵害。

3. 利用虚假认证账户销售伪劣商品而致他人生命权、身体权、健康权受侵害。《民法通则》第九十八条规定:“公民享有生命健康权。”行为人利用虚假认证账户销售假冒伪劣商品、违法违禁品,他人因购买及使用此类产品而患严重疾病、残疾或死亡的,应视为对他人生命权、身体权、健康权的直接侵害。

4. 利用虚假认证账户从事骗取、窃取他人财产而致财产所有权受侵害。《民法通则》第七十一条规定:“财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。”行为人通过虚假认证账户骗取、盗窃、转移他人财产,应视为对他人财产所有权的直接侵害。

除上述侵权行为外,仍有许多尚未罗列及目前不具典型性的侵权行为。侵权行为因其表现形式不同,适用的侵权责任也不同,《侵权责任法》对此已有规定,故不作赘述。

(二)倒卖虚假认证账户相关行为的行政责任分析

倒卖虚假认证账户相关行为的行政责任是指在虚假认证账户的注册、认证、买卖过程中由于出现了行政违法行为所应承担的法律责任。目前,关于倒卖虚假认证账户相关行为应承担的行政责任,并无专门法律规定,故行为人实施该类行为应承担的行政责任及责任承担方式需据实确定。下面,结合前文所述的倒卖虚假认证账户相关行为的行为模式,来探讨相应行政责任及责任承担方式。

1. 以虚假认证为目的非法获取、使用身份信息行为以及出售虚假认证账户行为的行政责任

因利用虚假认证账户从事违法活动之情形,将在下文展开论述,故在此先探讨单一的非法获取、使用行为以及出售行为的行政责任。获取一般包括购买、骗取、伪造、变造等行为;使用即将身份信息用于账户实名认证的行为;出售行为指出售虚假认证账户以牟利的行为。

《中华人民共和国居民身份证法》(以下简称《身份证法》)对获取、使用、出售行为均有所涉及,其中第十七条明确规定了与身份信息相关的两种行政违法:一是冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的行为,二是购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的行为;对此二种行为,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得。《互联网用户账号名称管理规定》(以下简称《管理规定》)第七条对使用行为作出明确规定:互联网信息服务使用者以虚假信息骗取账号名称注册的行为属于违法行为,互联网信息服务提供者应当采取通知限期改正、暂停使用、注销登记等措施。故公众可根据该条款,向“中国互联网违法和不良信息举报中心”举报以虚假信息注册账户的违法行为。但除此之外,《管理规定》并没有针对账户虚假认证的行为作相应行政处罚措施的规定。

《身份证法》第十九条、《电信和互联网用户个人信息保护规定》第十条、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十七条第二款从身份信息的源头出发,针对身份信息泄露和直接出售行为规定相应行政处罚措施,包括责令限期改正、警告、拘留、罚款、没收违法所得措施。

具体来说,《管理规定》虽然将使用虚假信息骗取注册的行为认定的违法行为,但并未就此制定处罚措施,不能对违法使用行为起到规制作用;《身份证法》未对骗取身份证行为、出售载有身份证信息的虚假认证账号行为的行政责任作出规定,无法追究此类行为人的行政责任。身份信息除身份证信息外,还包括其他各种能够识别个人身份的信息,对于获取、使用此类信息及出售利用此类信息实名认证的行为,目前没有具体法律规定而无法直接追究其行政责任。

2. 利用虚假认证账户破坏网络交易秩序、侵害消费者合法权益相关的违法行为及行政责任

在账户虚假认证产业链之中,获取身份信息及注册、出售虚假认证账户行为是行为人后续利用虚假认证账户的基础,行为人真实目的是在网络交易中从事虚构交易、恶意评价、销售伪劣商品等违法行为。

《网络交易管理办法》第七条第二款要求从事网络商品交易的自然人,应当通过第三方交易平台开展经营活动,并向第三方交易平台提交其姓名、地址、有效身份证明、有效联系方式等真实身份信息。第五十条针对该行为规定行政处罚措施,即予以警告,责令改正,拒不改正的,处以一万元以上三万元以下的罚款。第十九条第(四)项与第(五)项分别认定了虚构交易、删除不利评价、恶意评价系违法行为,并在第五十三条中规定:对虚构交易与删除不利评价应责令停止违法行为,消除影响,可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款;对恶意评价行为,予以警告,责令改正,并处一万元以上三万元以下的罚款。《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消法》)第五十六条对十类销售商品或服务中存在的违法行为,在其他法律、法规对处罚机关和处罚方式未作规定的情况下,规定可由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正,可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款,没有违法所得的,处以五十万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿、吊销营业执照。此外,《中华人民共和国反不正当竞争法》、《侵害消费者权益行为处罚办法》、《网络商品和服务集中促销活动管理暂行规定》等法律法规也对上述虚构交易等行为作出了相关规定。

法律本身的滞后性,在规制日新月异的网络行为及模式时,滞后性体现得更为突出。《网络交易管理办法》立法时虚构交易等违法问题已较为突出,《消法》亦只能对目前典型性的交易不法行为进行罗列,行为人如利用虚假认证账户从事未纳入法律规制范畴内的行为时,便无法引用上述法律规定而直接追究其相应行政责任。

3. 利用虚假认证账户散布谣言,侮辱、诽谤他人,以及侵犯财产权利的违法行为及行政责任

利用虚假认证账户散布谣言,侮辱、诽谤他人,以及侵犯财产权利的违法行为有多种表现形式,一般未构成犯罪的即按照《中华人民共和国治安管理处罚法》处以警告、罚款、拘留、吊销营业执照处罚。故本文不作赘述。

(未完待续)

参考文献:

1. 李明:《使用他人身份证件进行虚假认证的认定》,http://china.findlaw.cn/bianhu/gezuibianhu/fhsfglcxz/lrggcxz/wcbcjmsfzz/1251959.html。

2. 万学忠,王春:《互联网恶意注册和虚假认证泛滥 黑灰产业链超千亿》,http://www.chinanews.com/it/2015/08-28/7494449.shtml。

3. 经济参考报,《揭秘网店倒卖灰色产业链:虚假认证助推假货横行》http://lusongsong.com/info/post/7636.html。

关于倒卖虚假认证账户相关行为的刑事责任,请关注明日推送《倒卖虚假认证账户相关行为的法律责任定性分析(下)》