“应当有友好而极易发现的通道从而让用户迅速有效浏览隐私权政策”

显著的方式非常多,现行法律条文中能够想象的“显著”方式包括“加黑、颜色、下划线、放大字体”等方式,但是这种显著的方式实在是太野蛮了,完全不顾客户的 感受,扎得人家的体验真难受。M律理解,法律所理解“显著”的意思不是说网站上到处都标上“警报警报,请点击这里”等等,而是说“应当有友好而极易发现的 通道从而让用户能浏览隐私权政策”。以下举几个粟子:

1.用户注册确认页面设置《隐私权政策》的超链接

淘宝网在用户注册勾选项后就设置了《法律声明及隐私权政策》的超链接,方便用户注册时查阅,这是目前几乎所有互联网公司都会,而且应当采取的方式。因为用户的注册是必不可少的环节,也只有在注册这个时候,用户最为关心自己的网站权利。

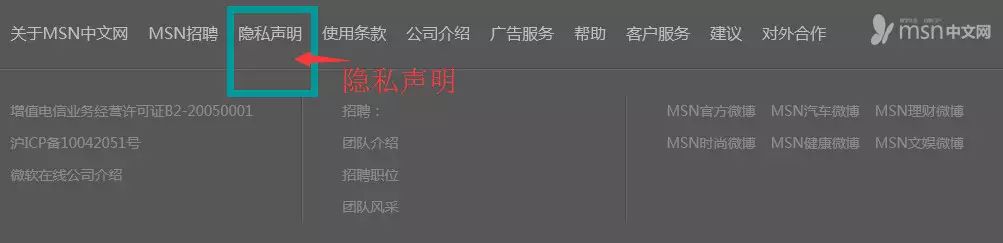

2.网站规则的统一区块设置

网站规则应当具备聚集性,不能让网站用户百找不得其处,因此,网站规则可以进行统一的区块设置。从设计角度而言,网站上方是黄金地段,而最下方是网站最不会放置其主营内容的区块,因此,不妨利用此区域进行网站规则,包括隐私权政策的设置,这也是最为普遍的设置方式。

3.网站规则的统一超链接

有些网站会将网站所有的法律协议,包括用户协议,隐私权政策等,全部通过全网站唯一的通道链接进入,这也是比较好的一种方式让隐私权政策更具显著性。百度作为搜索引擎,本身页面就非常简洁,加之统一的链接入口设置,更显得这样的设置是非常之棒。

“在COOKIE说明的内容中,设置“拒绝收集COOKIE”等点击项”

在隐私权政策中,收集用户信息是一切“罪孽”和纠纷的肇始,特别是COOKIE信息,当用户使用某一浏览器浏览网站时,COOKIE便会缓存在于你的电脑之中,用于记录访问情况,以便日后能够提供个性化服务。当然COOKIE技术的一大优点就是它可以实现技术上的“拒绝”,即用户可以通过点击链接确认的方式,防止对方向自己电脑发送COOKIE,从而达到自己浏览隐私的不被获取。

因此,建议互联网站公司在网站 设备隐私权政策时,在COOKIE说明的内容中,设置“拒绝收集COOKIE”等点击项,令网站用户能够享有选择的权利。当然,实际上大部分的用户还是接受网站收集其浏览记录的,一方面是大部分的用户希望网站能够提供个性化服务,二是大部分用户不会在意隐私问题,三是即使有部分用户选择关停收集,这部分用户也不会是网站的目标客户群,即使流失不影响大局。

当然,在控制开关的设置上,网站也可以在COOKIE说明的内容中,设置“指示”,指示或教习用户利用浏览器“清除COOKIE”按钮以清除COOKIE。这个步骤也是任何网页公证内容中的必备步骤:对计算机进行清洁度整理,具体内容包括对浏览器进行删除临时文件、历史记录、cookie、保存的密码、网页表单信息。

“应当遵循合法、正当、必要的原则”

根据法律的规定,用户信息的收集必须围绕“应当遵循合法、正当、必要的原则”,而从心理学的角度上来看,任何个体都有窥私欲,以知道他人更多信息为“已任”,互联网公司也不例外,总希望更多的收集用户信息。但切不可操之过头。信息收集类型的红线在哪?M律说几个典型:

1.银行卡CVV码

2014年3月初,携程爆发信息收集危机,其在用户使用银行卡支付时,擅自收集持卡人姓名身份证、银行卡号、卡CVV码、6位卡Bin等重要用户信息,后大量信息被泄露。实际上即违反了“必要性”原则。

根据中国银联风险管理委员会2008年发布的《银联卡收单机构账户信息安全管理标准》要求:“各收单机构系统只能存储用于交易清分、差错处理所必需的最基本 的账户信息,不得存储银行卡磁道信息、卡片验证码、个人标识代码(PIN)及卡片有效期。”根据PCI DSS(第三方支付行业数据安全标准)规定,不能保存不该存储的“敏感信息”,CVV码即是其中之一。因此,用户在商户提交信用卡支付成功后,商户必须立 即将CVV码信息删除;若提交信用卡支付未成功,商户可以将CVV码信息保存7天后清除。而不得私自记录并使用。

2.个人敏感信息

个人敏感信息并不是一个法律用语,因此根据目前司法实践仍不能明确其内涵和外延,但在实际生活中,大家都能够明白何为敏感信息,主要包括:种族、宗教、政治立场、个人健康和医疗信息、性取向等。

对于个人敏感信息,建议网站应当坚持不主动收集的原则,同时,应当在隐私权政策中提示用户“不要主动向网站提供个人敏感信息,否则不保证被意外收集的可能性”。

3.未成年人信息

未成年人因为对自己的行为没有分辨能力(法律规定的,不是M律歧视)和行为能力,故其向网站提供个人信息时,是不具备明确的理解能力的。因此,网站在收集个 人信息时,建议在流程设置上作好警示,例如要求用户填写“年龄”栏目时,遇到填写18周岁以下的用户时,应设置跳出栏,作好提示工作(提示什么?见下文),这一点似乎没有任何一家公司有这个设置,“你”不妨试试。

网站应当对未成年人上网在隐私权政策中作好提示,类如“我们建议未成年人鼓励他们的父母或监护人阅读本《隐私权政策》,并建议未成年人在提交的个人信息之前寻求父母或监护人的同意和指导,未成年人一旦使用本网站,我们视为有未成年人父母或监护人的同意或指导”。

“网站需要根据情况修改或变更其网站展示的隐私权政策时,需要向用户作出通知”

此处所称的隐私权政策变更通知,即网站需要根据情况修改或变更其网站展示的隐私权政策时,需要向用户作出通知。隐私权政策实际上是网站和用户之间关于隐私的一份合同,合同只能约束签约双方,若一方需要修改合同内容,当然需要对方的确认,否则对相对方是不能发生法律效力的。但在网络世界,若要求网站向每一个用 户去征询修改意见且获得有户的同意是完全不具备操作性的。故网站可以通过合理的形式进行“通知”。

1.隐私权政策原文中设置“变更条款”

这是所有网络协议的必备条款,粗暴而简单的格式如下(以UBER为例):“我们有权对本隐私政策进行更新,以反映我们的信息操作的变更。如果我们对其作了任 何重大变更,我们会在该等变更生效之前,通过邮件及在网站上挂出通知的方式通知您。我们鼓励您定期地查阅本网页上关于我们隐私实践的最新信息。”

2.变更前作好“变形”提示

根据法律规定,网络协议的变更,应当提前公示。国家工商总局《网络交易管理办法》规定,第三方交易平台经营者修改其与平台内经营者的协议、交易规则,应当遵 循公开、连续、合理的原则,修改内容应当至少提前七日予以公示并通知相关经营者。平台内经营者不接受协议或者规则修改内容、申请退出平台的,第三方交易平 台经营者应当允许其退出,并根据原协议或者交易规则承担相关责任。

两位律师在2014年全程参与了《杭州市网络交易管理暂行办法》立法工作并作为立法小组成员(请注意,这是典型的软文,不过是真的),当时立法组对修改提示的日期争执难下,最后妥协为提前15天。其条文规定:“第三方网络 交易平台经营者制定或者修改平台服务规则可能对网络用户的利益产生重大影响的,应当事前征求平台内网络用户的意见。征求意见的期限不得少于15日。”

虽然上述变更提示是对第三方交易平台的规定,但实际上,根据法律“举重以明轻”的原则,既然平台需要提前7-15天公示,那么对于一般的公司网站,做到这个程度也算是仁至义尽了。故在对隐私权政策进行变更前,应至少留足15天时间。同时,原隐私权政策也不能删除,仍应设置链接供原协议方查看。

“网站用户可以通知网站,要求删除曾被网站记录或显示的用户信息,即要求被网站遗忘”

被遗忘权是一个非常时髦的用语,它是指网站用户可以通知网站,要求删除曾被网站记录或显示的用户信息,即要求被网站遗忘。这在国内基本上还没有网站涉及,确实属于高大上的隐私权政策内容,不知道国内会不会有公司会提前使用这项权利。

据新闻报道,在欧盟,2014年5月欧洲最高法院关于“被遗忘权”的裁决,就是对进行这样界分的一场新的尝试。和很多法律原则一样,被遗忘权衍生于一个具体 的案件:西 班牙公民马里奥·格斯蒂亚·冈萨雷斯起诉谷歌,要求谷歌删除对1998年《先锋报》一则报道的链接。冈萨雷斯认为,这篇报道涉及他在梵蒂冈的房产信息,以 及他本人的不良记录,侵犯了他的隐私与尊严。最终欧洲最高法院裁决支持他的诉求,要求谷歌删除链接。

欧洲最高法院认定,被遗忘权是隐私权的一项延伸,该原则可以从欧盟的数据保护法中引申出来。当然,另一方面,法院也承认,用户的被遗忘权并不是绝对的、无限的:只有对那些“不充分的、无关紧要的、不再相关”的链接,用户才可以申请删除;谷歌只能删除搜索结果页面上的链接,而不能删除原网页;这一裁决完全不影响欧洲地区之外的谷歌搜索结果;公众人物因为其特殊身份,享有的被遗忘权要比普通人弱。谷歌在5月29日设置了在线申请系统,申请人可以在其中填表,请求删除与其个人信息有关的链接。

“电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当建立用户投诉处理机制,公布有效的联系方式,接受与用户个人信息保护有关的投诉”

根据《电信和互联网用户个人信息保护规定》第十二条规定:“电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当建立用户投诉处理机制,公布有效的联系方式,接受与用 户个人信息保护有关的投诉,并自接到投诉之日起十五日内答复投诉人。”因此,网站应当在隐私权政策最后公布有效的联系方式,避免用户投诉无门,并提供答复服务。否则:“电信业务经营者、互联网信息服务提供者违反本规定第八条、第十二条规定的,由电信管理机构依据职权责令限期改正,予以警告,可以并处一万元以下的罚款。”怕怕了吧!