2021年3月4日,两高两部发布《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》(2021年3月10日起施行)。结合之前颁布的全国性、浙江省内关于虚假诉讼的法律规范,笔者整理出虚假诉讼罪常见的二十余种表现及其本质,以其为司法办案和刑事辩护提供参考。

以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 有第一款行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。虚假诉讼罪的表现——“以捏造的事实提起民事诉讼”的认定

下面是法定的虚假诉讼行为方式(结合起来看,共二十余种),也即“以捏造的事实提起民事诉讼”的含义。不符合以下情形的,不构成虚假诉讼罪。 解释第一条 采取伪造证据、虚假陈述等手段,实施下列行为之一,捏造民事法律关系,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼的,应当认定为“以捏造的事实提起民事诉讼”:(二)与他人恶意串通,捏造债权债务关系和以物抵债协议的;(三)与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通,捏造公司、企业债务或者担保义务的;(六)与被执行人恶意串通,捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的;(七)单方或者与他人恶意串通,捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。(八)隐瞒债务已经全部清偿的事实,向人民法院提起民事诉讼,要求他人履行债务的,以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。(九)向法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书,或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的,属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。两高《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》(十)假借民间借贷之名,诱使或迫使他人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务; 司法实践中,下列行为也应认定为虚假诉讼行为(浙江省):(十一) 在立案过程中,通过捏造当事人信息或与他人串通虚构当事人信息等方式骗取法院立案或谋取其他非法利益;(十二)捏造、伪造租赁协议虚构债权债务;(十三)隐瞒债务已经全部或部分清偿的事实,仍向人民法院提起民事诉讼,要求他人履行债务;(十四)在土地、房屋拆迁安置补偿过程中,捏造身份关系提起分家析产、继承、房屋买卖合同等诉讼行为;(十五) 基于虚假的债权债务关系向人民法院申请支付令;(十六) 单方或者与他人恶意串通,进行虚假陈述,伪造、变造、隐匿、毁灭证据或指使、贿买、胁迫他人作伪证等行为;(十七)单方或者与他人恶意串通,捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。浙江省高级人民法院关于进一步防范和打击虚假诉讼有关问题的解答(2019年12月16日) 实施“解释”第一条前两款规定的捏造事实行为,并有下列情形之一的,应当认定为“以捏造的事实提起民事诉讼”:

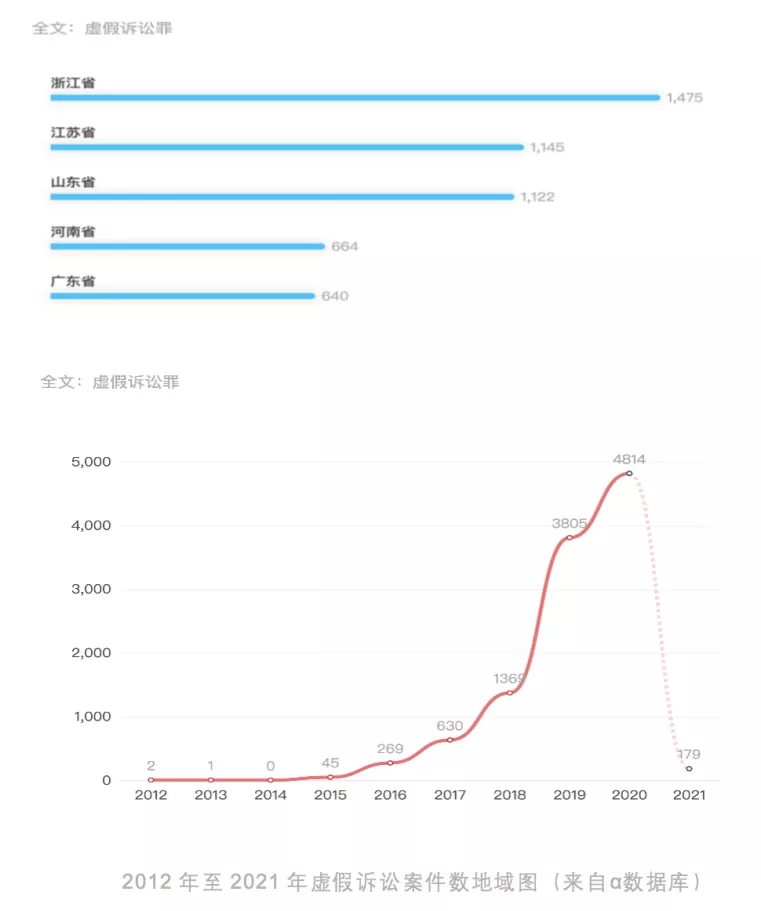

2、向人民法院申请宣告失踪、宣告死亡,申请认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力,申请认定财产无主,申请确认调解协议,申请实现担保物权,申请支付令,申请公示催告的;3、在民事诉讼过程中增加独立的诉讼请求、提出反诉,有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求的;7、案外人在民事执行过程中对执行标的提出异议,债权人在民事执行过程中申请参与执行财产分配的;8、以其他手段捏造民事案件基本事实,虚构民事纠纷,提起民事诉讼的。两高两部《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》,自2021年3月10日起施行虚假诉讼发生的诉讼阶段:民事诉讼中的审判和执行程序

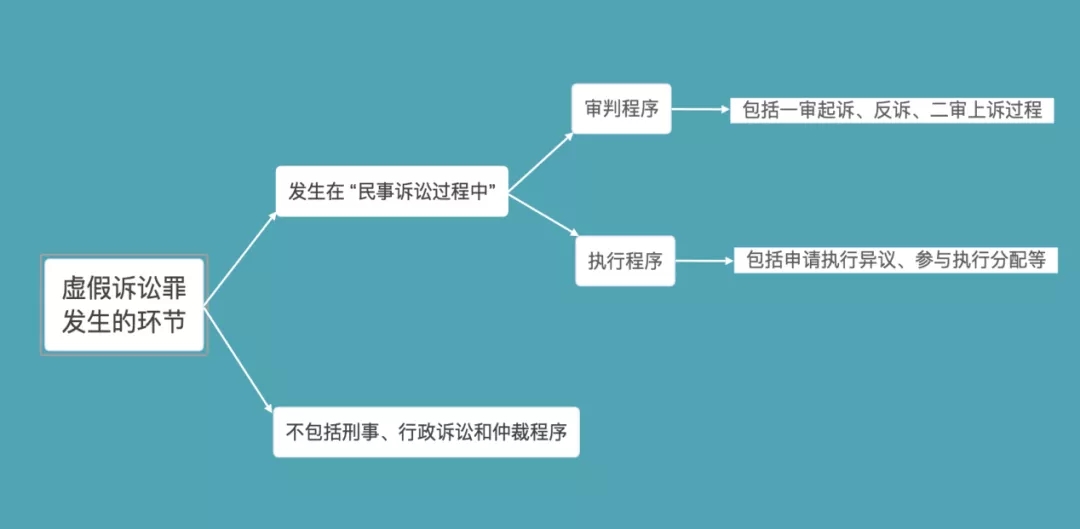

虚假诉讼行为限于民事诉讼领域。不包含仲裁、行政诉讼与刑事诉讼。而且本罪要求行为人具有“提起”民事诉讼程序的行为,即民事诉讼活动因行为人的行为从无至有,或者从中止状态中恢复。因此,提起民事诉讼包括一审起诉、反诉、二审上诉,至于被告提交虚假反驳证据的行为,因该行为发生于一个已经存在的民事诉讼中,不能评价为“提起民事诉讼”的行为。 虚假诉讼罪适用于民事执行程序。主要考虑是:民事诉讼法规定的民事诉讼程序包括审判程序和执行程序。最高检《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》重点难点解读

一是“捏造”是指无中生有、凭空捏造和虚构;“事实”是指行为人据以提起民事诉讼、人民法院据以立案受理、构成民事案由的事实。 “捏造事实”行为的本质是捏造民事法律关系、虚构民事纠纷,两者应同时具备、缺一不可。对于“部分篡改型”虚假诉讼行为,即民事法律关系和民事纠纷客观存在,行为人只是对具体的诉讼标的额、履行方式等部分事实作夸大或者隐瞒的行为,不属于刑法规定的虚假诉讼罪的范畴。 二是“以捏造的事实提起民事诉讼”包括特定“隐瞒真相”的行为。即隐瞒债务已经全部清偿的事实,向法院提起民事诉讼,以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。 三是虚假诉讼罪包括“单方欺诈”和“双方串通”两种类型。 最高检《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》重点难点解读 司法实践中需要正确理解本罪中“无中生有”的内涵,既不能不当限缩规制对象,也不可盲目扩大打击范围。 第一,具体案件处理过程中,对于是否属于“无中生有”捏造民事法律关系,应当坚持实质性判断,不能进行形式化、机械化认定。根据《民事案件案由规定》的规定,行为人起诉的法律关系与实际诉争的法律关系不一致的,人民法院结案时应当根据法庭查明的当事人之间实际存在的法律关系的性质,相应变更案件的案由。因此,在双方存在A民事法律关系的情况下,一方行为人因对法律理解不当或者出于诉讼策略的考虑,以B民事法律关系为案由提起民事诉讼的,应当适用《民事案件案由规定》的相关规定处理,一般不能以该行为人“无中生有”捏造B民事法律关系为由,认定其构成虚假诉讼罪。 第二,将普通债权捏造为优先权的,可以认定为“无中生有”捏造民事法律关系。优先权是民事法律基于特殊政策性考虑,赋予某些特定的债权一种特殊效力,以保障其较之普通债权可得以优先实现的权利。优先权散见于多个民商事法律之中,如合同法第二百八十六条规定的建筑工程价款优先受偿权、企业破产法第一百一十三条规定的破产企业职工工资优先受偿权,等等。行为人在对他人仅享有普通债权的情况下,为达到优先受偿的目的,采用伪造证据等手段将普通债权捏造成优先权的,由于其从根本上改变了该债权债务关系的性质,可以认定为“无中生有”捏造民事法律关系。《解释》第一条第一款第六项将“与被执行人恶意串通,捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权”的行为明确规定为虚假诉讼犯罪行为,已经表明了上述考虑。实践中,应当比照《解释》第一条第一款第六项的规定精神,正确认定此类行为的性质。 第三,捏造可分之诉中部分诉讼标的的,可以就该部分行为认定为“无中生有”捏造民事法律关系。民事诉讼中存在可分之诉与不可分之诉的区分。在不可分之诉中,当事人之间具有共同的诉讼标的,该诉讼标的对应的民事法律关系是唯一的,因此,应当对行为人实施的行为进行整体判断,确定是不是属于“无中生有”捏造民事法律关系。在可分之诉中,当事人之间具有同一种类的多个诉讼标的,但并不具有共同的权利或者义务关系,人民法院既可以作为共同诉讼合并审理,也可以作为多个独立的诉讼分别审理;即使合并审理,也需要分别作出确认各自民事权利义务的裁判。因此,在可分之诉中,应当对其中涉及的多个诉讼标的和诉讼标的所对应的多个民事法律关系分别进行判断,行为人仅对其中部分诉讼标的进行捏造的,可以就该部分诉讼标的对应的民事法律关系认定为虚假诉讼罪,否则就是放纵了犯罪人,并可能导致部分行为人恶意通过共同诉讼的方式逃避刑事处罚。举例来讲,甲欠乙70万元并出具了借条,后两人恶意串通,由甲再向乙出具1张金额为30万元的借条,将总借款金额增加至100万元,由乙持两个借条向人民法院提起民事诉讼骗取裁判文书,以达到使乙多分配甲被查封财产之目的。本案民事诉讼属于可分之诉,其中每一个借条承载的债权债务关系均可以独立区分开来分别进行法律评价,甲、乙恶意串通,捏造原本不存在的30万元债权的行为,属于“无中生有”捏造民事法律关系,对于捏造的这部分债权债务关系,可以以虚假诉讼罪定罪处罚。虚假诉讼罪具体适用中的两个问题——最高法法官周峰、李加玺 对“部分篡改型”虚假诉讼行为一般不宜以诈骗罪、职务侵占罪等侵财类犯罪定性处理。主要考虑:原告在民事诉讼过程中实施虚构诉讼标的额、篡改履行方式、履行期限等行为的具体情况比较复杂,有的是对法律规定内容理解不当,有的是出于诉讼策略的考虑,不能一概认定其主观上具有非法占有他人财产的目的。二是对“部分篡改型”虚假诉讼行为一般可以通过承担败诉后果、给予司法处罚使其受到制裁。因此,从坚持主客观相一致原则、坚持刑法谦抑性、合理控制刑事打击面等多角度考虑,对“部分篡改型”虚假诉讼行为一般不宜以侵财类犯罪定性处理。最高检《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》重点难点解读 “部分篡改型”行为不构成虚假诉讼罪,“部分篡改型”行为一般不构成诈骗罪。但在“套路贷”过程中,通过隐瞒部分债务已经偿还的事实,或者虚构部分事实、篡改证据部分内容,向人民法院提起诉讼,要求他人履行虚高债务的,因其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的,可以以诈骗罪定罪处罚。浙江省三家关于办理虚假诉讼刑事案件有关问题的解答(2020年) “解释”所称的“裁判文书”,是指人民法院依照民事诉讼法、企业破产法等民事法律作出的判决、裁定、调解书、支付令等文书。两高《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》要旨:当事人恶意串通、虚构债务,骗取法院支付令,并在执行过程中通谋达成和解协议,通过以物抵债的方式侵占国有资产,损害司法秩序,构成虚假诉讼。 要旨:伪造证据、虚构事实提起诉讼,骗取人民法院调解书,妨害司法秩序、损害司法权威,不仅可能损害他人合法权益,而且损害国家和社会公共利益的,构成虚假诉讼。 3、利用虚假公正文书向法院申请强制执行构成虚假诉讼罪(检例第54号)要旨:当事人恶意串通、捏造事实,骗取公证文书并申请法院强制执行,侵害他人合法权益,损害司法秩序和司法权威,构成虚假诉讼。 4、利用虚假劳动仲裁向法院申请强制执行构成执行虚假诉讼罪(检例第55号) 要旨:为从执行款项中优先受偿,伪造证据将普通债权债务关系虚构为劳动争议申请劳动仲裁,获取仲裁裁决或调解书,据此向法院申请强制执行,构成虚假诉讼。5、假冒原告名义并伪造证据提起诉讼骗取保险理赔款(检例第56号)要旨:假冒原告名义提起诉讼,采取伪造证据、虚假陈述等手段,取得法院生效裁判文书,非法获取保险理赔款,构成虚假诉讼。虚假诉讼常见类型

1、“无中生有型”:虚构债务,转移财产

绍兴市越城区人民法院(2020)浙0602刑初528号

2、“死灰复燃型”:借条重复使用

(2016)浙0191刑初271号

3、“借题发挥型”:夸大债权

杭州市拱墅区人民法院(2016)浙0105刑初102号

4、“釜底抽薪型”:伪造工资拖欠清单,通过诉讼执行公司财产,优先受偿

(2017)浙01刑终242号、(2017)浙0109刑初840号

5、“拦路抢劫型”:伪造工资款,通过执行诉讼骗取法院已冻结款项

杭州市拱墅区人民法院(2016)浙0105刑初102号

虚假诉讼与诈骗罪区分

一、实施虚假诉讼行为,同时又构成诈骗罪的,择一重罪定罪从重处罚。

(2019)浙0182刑初262号

二、避免虚假诉讼行为被定性为诈骗罪的辩护思路

1、在出借款项过程中,虽然额外收取了砍头息、变相利息等财物,但并未采取虚构事实、隐瞒真相的手段,不构成诈骗罪

(2020)冀1102刑初122号

2、捏造事实提起诉讼,但不是以虚构事实或隐瞒真相的方法致使对方陷入认识错误,从而作出财产处分的,不构成诈骗罪

(2020)鲁13刑终250号

3、仅虚实施假诉讼行为,没有实际占有他人财产或逃避合法债务,不构成诈骗罪。

(2018)皖18刑终315号

1. 两高两部《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》,自2021年3月10日起施行;2、最高法、最高检《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》2018年9月27日(以下简称解释);3. 最高检《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》重点难点解读(2018年9月)缐杰、吴峤滨 最高人民检察院法律政策研究室;3. 最高法刑四庭负责人就虚假诉讼刑事案件司法解释答记者问;4. 虚假诉讼罪具体适用中的两个问题——最高法法官周峰、李加玺;5. 最高人民法院关于关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见(2016年6月20日);6. 浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于办理虚假诉讼刑事案件有关问题的解答(2020年1月8日)7. 浙江省高级人民法院关于进一步防范和打击虚假诉讼有关问题的解答(2019年12月16日)8. 浙江省高级人民法院关于进一步完善防范和打击虚假诉讼工作机制的若干意见(2018年11月27日)9. 浙江省高院、浙江省检察院、浙江省公安厅、浙江省司法厅关于防范和打击虚假诉讼的若干意见(2017年3月8日)10. 浙江省高级法院、浙江省人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件具体适用法律的指导意见(2010年7月7日)

【作者:王亚东】

注:本文为作者观点,不代表本所之法律意见。部分图片来源于网络,如涉及版权问题,敬请及时联系我们。转载请注明出处。