0571-88965880

【作者:王晓敏律师】

序言

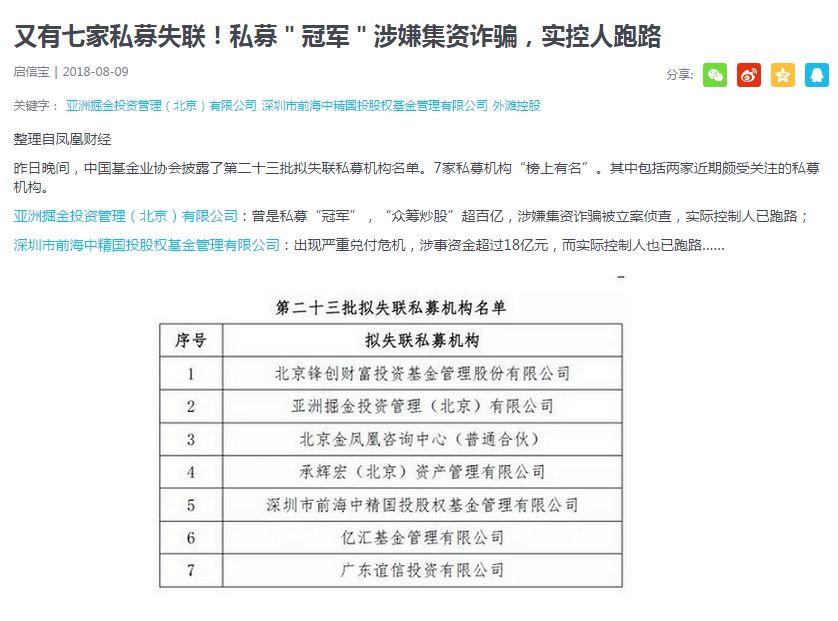

最近不但P2P平台连续爆雷,私募基金平台也未能幸免,频频传出管理人失联的消息。

私募基金这几年来迅速发展,已跻身为继公募基金、保险基金之后的第三大机构投资者。但私募基金行业快速发展伴生的越来越高的非法集资犯罪率,应该让我们更加重视私募企业的刑事风险防控问题。

根据笔者在中国裁判文书网以“私募”、“刑事案例”为关键词所检索的数据显示,至2018年8月22日,与私募相关的非法集资类案件共有182件,其中非法吸收公众存款罪共176件,集资诈骗罪案件6件。所以非吸是私募型集资犯罪的重灾区,从2015年到2017年的案件数量看来是逐年递增,2015年15件,2016年29件,2017年57件,过去三年的增长率分别为93.3和96.6%。

应如何防控并应对私募基金在操作过程中演变为非法集资犯罪的问题?

下面笔者以一个案例作为切入点,简略地谈一下私募基金的刑事风险防控要点。

【案例】

吕锋非法吸收公众存款一案

【案情简介】

被告人吕锋系中金赛富投资有限公司(以下简称中金赛富)、北京中金赛富投资基金管理有限公司(以下简称北京中金赛富)法定代表人既实际控制人。被告人吕锋以个人出资或中金赛富、北京中金赛富出资设立了北京中金赛富投资管理中心(有限合伙)(以下简称中金赛富中心)、北京中金久富投资管理中心(有限合伙)(以下简称中金久富中心)、北京中金首富投资管理中心(有限合伙)(以下简称中金首富中心)、北京中金仁富投资管理中心(有限合伙)(以下简称中金仁富中心)、北京中金天富投资管理中心(有限合伙)(以下简称中金天富中心)、北京中创投财富资产管理中心(有限合伙)(以下简称中创投中心)。

2011年8月至2015年间,被告人吕锋在北京市朝阳区华贸中心等地,通过公司及第三方机构销售人员电话推销、个人推介、发放宣传资料等途径向社会公开宣传,承诺定期以货币方式还本付息,采取投资上述合伙企业的形式销售多种“投资基金”、“信托产品”,共计向327名投资人(单位)吸收资金共计9亿余元。期间,北京中金赛富于2014年5月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,填报了部分管理基金。后由于“投资基金”、“信托产品”到期未能兑付,投资人陆续向公安机关报案。被告人吕锋于2015年1月28日在本区被公安机关抓获归案。截至目前共计8亿余元投资款不能退还。公安机关查封、冻结、扣押部分财产移送在案。

2017年6月,北京市朝阳区人民法院做出一审判决:被告人吕锋犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年。

本案是一起比较典型的,私募基金在操作过程中演变成为非法集资犯罪的案例。从本案的细节可以看出,其与披着“私募”外衣实施非法集资犯罪的案例有着显著差别。吕锋在成立上述多家公司之后,确实找了数家具有一定品牌实力的项目投资公司,也进行了部分管理基金的填报,登记为私募基金管理人。本案究竟是否构成非法吸收公众存款罪,有以下几个问题值得关注:

【争议焦点】

1、履行了登记备案手续,是否代表资金募集行为经过了有关部门的依法批准?

2、销售对象是否为特定的合格投资人?

3、有无公开宣传?

4、有无承诺收益?

这几点既是吕锋个人和其辩护人的无罪辩护核心观点,实则也是私募基金与非法集资犯罪区分点所在:如果登记备案代表了资金募集行为经过了有关部门的依法批准,私募基金的销售对象面对的是特定的合格投资人,销售过程中没有进行过公开宣传,没有承诺收益,吕锋应该无罪。然而在案证据却显示在这些私募基金的操作过程中已频频触雷。

第一,

判决书载明的中基协出示的两份书证,一份 “关于中金赛富投资基金管理有限公司等四家公司私募基金管理人登记情况的说明”证实,吕锋所有的四家基金公司进行过备案登记的事实,但同时也说明基金业协会对私募登记备案信息不做实质性事前审查。公示信息不构成对私募基金管理人投资管理能力、持续合规情况的认可,不作为基金资产安全的保证。另一份则是“纪律处分事先告知书”,载明:部分基金未按规定在该会备案,已登记备案的不完整不准确,且未及时更新;未按规定向合格投资者募集资金(投资者投资额多在100万元以下);公开向不特定对象募集资金(北京中金赛富通过街头散发传单、电话等方式向不特定对象募集资金,进行公开宣传)。

第二,

吕锋与投资者签订的《投资协议》有如“目标公司按照约定的方式回购投资方的战略投资股份,保障投资方年收益率不低于13.5%,若不足,目标公司两位股东以各自名下全部财产无条件补足。”而宣传资料中又出现“投资金额最低100万元,预期收益12%至13.5%。”等描述。

1、

被告人吕锋通过本公司员工或者第三方人员以电话推销、个人推介、发放宣传资料等形式向社会公众传播募集资金信息,为非公开募集方式所禁止,符合《解释》中“向社会公开宣传”的情形;

2、

被告人吕锋未对投资人的资产规模、收入水平、风险识别能力和风险承担能力进行核查,涉案投资人仅报案者就达三百余人,单笔投资金额最低至10万元,且部分涉案有限合伙企业的合伙人数量超出了50个,不符合《证券投资基金法》和《暂行办法》中“合格投资者”的标准,属于《解释》中的“社会不特定对象”。

3、

被告人吕锋在宣传资料和《合伙协议》中以“收益率不低于”或者以各种“风险防控措施”保障投资人本金及收益的形式,变相承诺投资人定期以货币方式还本付息。

通过上面这个案例以及其他相关案例和司法裁判观点,笔者总结了以下几点私募集金的刑事风险防控注意事项。

第一,选择风险相对更小的组织形式。如信托制:信托制私募基金一是有第三方信托公司的介入,会降低一部分刑事风险,二是该种形式没有募资人数的限制,且运作中途可以增资。

第二,依法进行备案管理登记,接受基金业协会的监管。

第三,全面考察投资目标企业。私募基金的特点是以较短的时间获得较高的收益,因此投资目标企业是否具有较好的增值能力,使得投资者能安全退出。故应对投资目标的市场发展状况 、产品前景 、管理层状况、经营状况、财务状况以及退出可能进行全面考察。

第四,建立和完善对投资人协议的审查制度。主要审查的内容为投资门槛、投资对象、 投资人数等。

第五,专门性广告宣传。广告宣传应针对符合私募投资准入门槛的有投资能力的特定群体。

第六,建立对投资人的信息披露机制。如风险提示,基金运作情况披露等。

最后也是最重要的防控措施系在私募基金运作的始终,既需要有私募专业律师进行合规性审查,也需要有刑事专业律师定期进行刑事法律风险体检。防患于未然,方能远离红线,方能不踩雷区!