0571-88965880

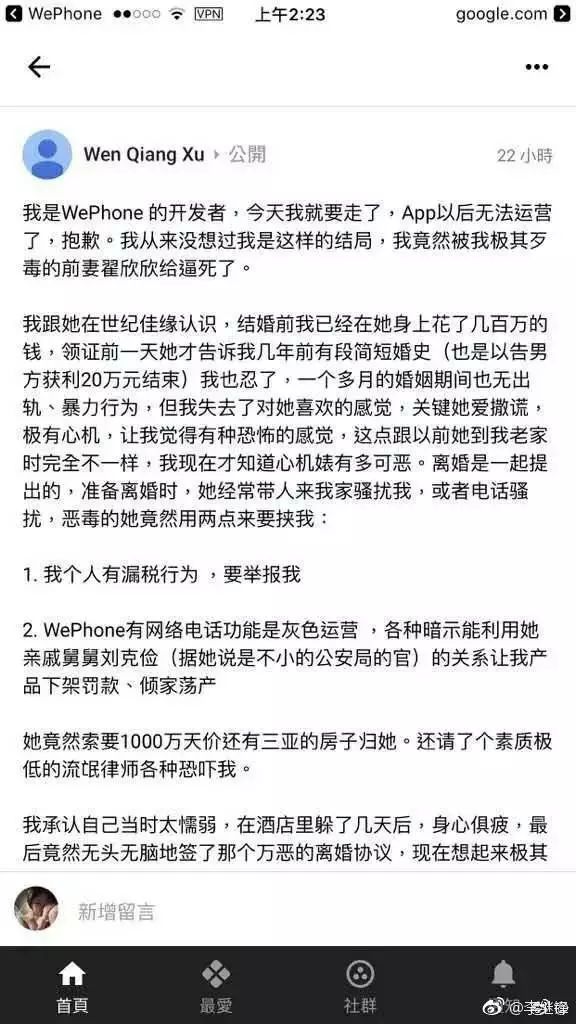

Wephone创始人苏享茂被逼自杀事件自曝光以来,不断发酵,这期间出现了各种各样的观点,当然也不乏一些奇葩观点。关于苏享茂被逼自杀事件的前因后果有兴趣的网友可以去问度娘,此处不再赘述,本文仅对法治进行中某专家论证“毒妻”翟欣欣的行为不但不构成犯罪,相反其索要巨额离婚补偿的行为还于法有据的荒谬观点,做以下几点驳斥。

第一,该专家不顾客观事实,竟把苏享茂的自杀归结于其心理脆弱,极其荒谬。

在该访谈节目中,该专家认为,在苏享茂的逃税行为尚不构成犯罪的前提下,他仅因为前妻翟欣欣要举报其存在违法行为,就在9月7日凌晨选择跳楼自杀,是其心理过于脆弱所致,翟欣欣依法不需要承担刑事责任。该专家的观点,换句话说就是,苏享茂你还是个男人吗?才这么点事,被老婆一逼就跳楼自杀,你的自杀完全是你心理太脆弱所致,和你老婆没有任何关系。

笔者认为,该专家的这一观点是极为可笑的,为方便大家理解,我们先举个例子。假设苏享茂有严重的心脏病,那么翟欣欣为获得遗产,就故意去辱骂刺激苏享茂,最终有一天苏享茂因为受不了刺激情绪失控,心脏病发身亡。按照该专家的逻辑,苏享茂的死亡完全是苏享茂自己心脏病发所致,和翟欣欣无关,因为正常人不可能被骂了几句就被骂死了;又比如说,翟欣欣明知苏享茂有血友病(注:血友病患者被割伤后会血流不止),某次外出时,翟欣欣故意拿刀在苏享茂身上割了一刀,结果苏享茂因流血不止最终死亡,翟欣欣也不构成犯罪,因为正常人不可能就这么割了一刀就流血身亡。

因此,该专家的观点是极为可笑的,被害人的特殊体质确实可以减轻被告人的刑事处罚,但并不是说被告人一点责任都没有。如果翟欣欣不去勒索苏享茂,苏享茂怎么可能会自杀。鉴于本文并不是要控告翟欣欣构成故意杀人罪或者过失杀人罪,因此不讨论翟欣欣在苏享茂自杀上可能有的刑事责任。但是你一个专家,竟然把被害人因受胁迫而跳楼自杀的责任,完全归结于苏享茂个人身上,这样的观点显然有失偏颇的。此外,9月15日张起淮律师在接受苏享茂家属委托时表示,根据家属已递交的材料,翟欣欣不止涉嫌诈骗,不知道是不是说的就是这层意思。但因为没有相关的证据材料,此处笔者就不再展开。

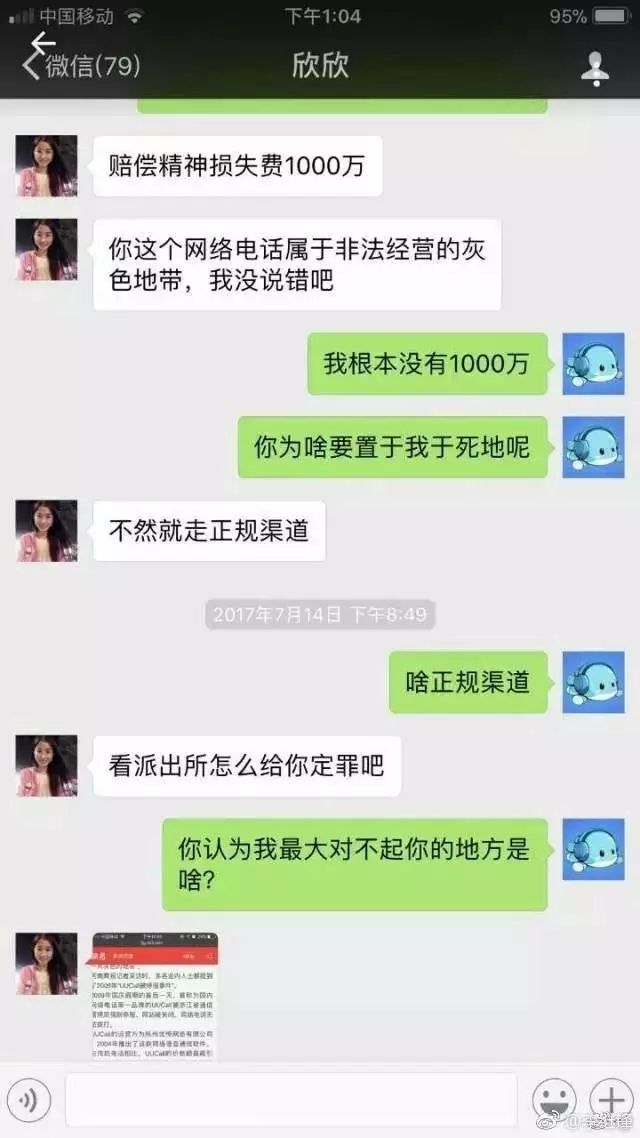

第二,该专家认为苏享茂因受胁迫而签订离婚协议,并赠与翟欣欣巨额财产,是其法律意识淡薄所致,翟欣欣的行为依法不构成敲诈勒索罪。

在访谈中,该专家多次表示,翟欣欣的勒索行为发生在双方签订离婚协议前,签订离婚协议之时翟欣欣并无勒索行为,故该离婚协议是双方意思自治的表现,具有完全的法律效力。这个观点就非常可笑了。

首先,谁主张谁举证,只讲观点不讲证据的都是法律流氓。你一个专家既然公开说双方签订离婚协议时翟欣欣不存在勒索行为,那么你的证据是什么?因为现在客观证据已经表明翟欣欣存在敲诈勒索行为。

其次,退一步讲,即便签订协议当时翟欣欣没有敲诈行为,那么双方的离婚协议就一定是有效的吗?该专家多次表示敲诈勒索必须发生在当场,只要协议签订时没有敲诈勒索行为,双方的协议就是合法有效的,并且他还举例说,如半年前勒索别人索要财物,被勒索人在半年后支付相应的款项肯定不构成敲诈勒索,因为胁迫的事由已经消失了。事后当事人存在多种途径自救,如果他没有采取这些措施说明他已经是自愿的了。

1.该专家显然犯了一个常识性错误,只有抢劫罪才要求当场获得财物,敲诈勒索罪完全可以是行为人在实施敲诈勒索行为之后才获得被害人的财物,并没有要求当场取得财物。换言之,只要离婚协议签订前,翟欣欣已经提出勒索要求,那么她就有敲诈勒索的嫌疑,双方签订的离婚协议的效力就存在问题。

2.本案中,苏享茂和翟欣欣结婚才40余天,翟欣欣的勒索行为肯定是发生在这40余天以及在离婚后但在苏享茂自杀前的这段时间,怎么可能发生在半年前?该专家所举的例子明显误导听众之嫌,竟将近期的勒索行为与半年前的勒索行为相比较。

3.合同的有效以双方当事人的自愿签订为前提,从后续苏享茂因为付不出巨额索赔自杀来看,被害人苏享茂在签订协议时显然是不自愿的。原因有二:一则,结婚才40余天,并且女方也存在隐瞒二婚的过错的前提下,就主动赔偿对方1300多万,显然有违常理,除非苏享茂是傻子;二则,苏享茂也没那么多钱,从其最后被逼自杀来看,苏享茂是因为确实拿不出这么多钱,才选择跳楼自杀。

综上,从翟欣欣存在敲诈勒索行为以及苏享茂最终跳楼自杀的客观事实来分析,苏享茂在签订离婚协议时并非是其本人真实意愿的表示,该份离婚协议违背了合同中双方意思自治的基本前提,应为可撤销合同,甚至因为涉嫌刑事犯罪,可能成为无效合同。

第三,该专家认为1300多万都是苏享茂自愿交付的,且双方签订了离婚协议,所以翟欣欣的行为不构成诈骗罪。

根据该专家的观点,只要签订了合同,就是双方意思自治的表现,就属于民法管理的范畴,就不构成刑事犯罪。看来这个专家的刑法并没有学好,居然不知道刑法中有合同诈骗罪。在合同诈骗罪中,明显双方是存在签订合同的行为。按照该专家的观点,那么之前法院都判错了,合同诈骗罪的被告人都要无罪释放。

并且与民法侧重形式要件不同,刑法注重实质判断。翟欣欣有没有涉嫌诈骗罪,是以翟欣欣有没有非法占有他人财物的主观目的以及诈骗的客观行为为基本考虑点,而不以翟欣欣和苏享茂有无结婚这一表面形式为根本前提。如果翟欣欣结婚的目的就是为了骗取苏享茂的财物,那么翟欣欣的行为自然构成诈骗罪,否则日常生活中也不存在因骗婚被追究刑事责任这一说。同时从常理上来说,以诈骗财物为目的的骗婚行为不构成犯罪,那么社会秩序,尤其婚姻家庭秩序显然会遭受到严重的破坏。

此外,该专家还提到了骗婚以多次为前提,其中多次指的是3次以上(包括3次)。笔者真不知道该专家所指的多次骗婚才构成诈骗罪的这一前提是从何而来。一般而言,诈骗犯罪的立案标准只有金额标准,并无数量标。只有在电信诈骗等特殊诈骗情形,我国刑法才规定了数量标准,如发送诈骗信息五千条以上的;拨打诈骗电话五百人次以上。所以该专家真是什么都敢说,笔者在这里也是深表佩服了。

综上,翟欣欣的行为是否构成诈骗犯罪,以翟欣欣是否具有非法占有目的及骗取财物的行为为前提。本案中,翟欣欣在短期内(双方结婚才40余天)连续向苏享茂索要财物,并且在离婚时索要巨额财物补偿,上述财务总计达1300余万元,显然有违常情常理,不能排除其具有非法占有他人财物的主观目的。而翟欣欣家属认为该1300万元是苏享茂支持的赡养费,这一解释显然有违常理,不值一驳。毕竟你爸妈又不是我爸妈,离婚后还要苏享茂承担赡养费,简直是天方夜谭,这是其一。

其次若是精神赔偿也不合理,因为翟欣欣故意隐瞒了其二婚的事实,在结婚最后一天才告知苏享茂,她之前已经结过婚。从隐瞒二婚这一情节来讲,翟欣欣显然也存在过错,所以此次离婚究竟是谁需要赔偿对方的精神损失,还真不好说。即便是赔偿精神损失,中国离婚案件有1000万精神损害赔偿的判例吗?实务中也就十几万的事。因此,翟欣欣所谓精神损害赔偿的解释也是完全站不住脚的。故笔者认为翟欣欣以结婚为名实则索要苏享茂财物的目的已经非常明显,接下来就要劳烦张起淮律师收集相关证据了,将翟欣欣绳之以法,使苏享茂的冤屈得到伸张。

第四,除了回应该专家的上述观点,笔者还要指出该专家在其访谈中出现的常识性错误。

该专家在访谈中认为,逃税罪构成的前提是行为人在此前已经因逃税行为受过一次行政处罚。这个论断存在明显的错误,办过逃税案件的人都知道逃税罪存在行政处罚前置的条件,但要求行政处罚的次数是二次以上,而非某专家所称的一次。

所谓逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大,并且占应纳税额百分之十以上,扣缴义务人采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或者少缴已扣已收税款,数额较大或者因逃税受到两次行政处罚又逃税的行为。其中刑法201条第4款明确规定,有第一款行为,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任;但是,五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外,因此刑法已经明确规定行政处罚的次数为两次而非某专家所称的第一次。当然也存在极为特殊的情况,就是行为人在第一次收到行政处罚时,不去补缴应纳税款,缴纳滞纳金。在这种情况下,行为人第一次逃税即构成逃税罪,当事人不能以所受行政处罚必须为两次以上辩解。

综上,笔者认为该专家的观点极为荒谬,既忽视了客观事实,也毫无逻辑可言,这是其一;其二,该专家的法律基本功确实不咋样,犯了这么多低级法律常识性错误,能否还要继续称之为专家,值得商榷;其三,建议《法制进行中》栏目组,今后在举办类似节目的时候,一定要找真正的法律专家,否则不但不是普法节目,反而成为搞笑节目,误人子弟,最终成为法律人的笑柄。