0571-88965880

正文(下)

虚拟角色商品化权客体的分类

根据载体的不同,世界知识产权组织报告及我国目前实际状况,将虚拟角色分为三类:

1、文学作品中的角色;

2、卡通人物;

(包括漫画作品和连环画等作品中的角色)

3、影视剧作品角色。

一、文学作品角色

文学作品角色出现在小说、诗歌、剧本、散文等以语言文字为载体的著作中,凝聚着作者精神层面构思的脑力劳动。

这种以文字为媒介传达的形象,要求阅读者通过文字理解等方式,在脑海中勾勒出被描述角色的行为模式、个性特征及外形体态。阅读者的理解能力、个人经历、思维方式,会导致这个通过想象勾勒角色的过程极为个人化和主观化。即便作者给出相同的文字,但在不同阅读者的脑海中所呈现的角色形象千差万别。“一百个人眼中有一百个哈姆雷特”,就是因为文学作品提供给读者宽泛的想象空间,哪怕相同的文字不同的人可能给出截然不同的理解。

在美国司法实践中将虚拟角色的保护归纳于著作权法。就著作权法保护角色的标准美国主要遵循的是“充分描述”和“故事讲述”两种标准。

“充分描述”就是文字描绘越详尽角色形象越鲜活,个性特征塑造越成功就越容易得到保护。

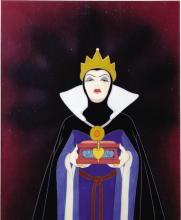

著作权法保护的是作品本身,作品中所描述的剧情、环境、角色并不受著作权法的天然保护,而是作为作品的一部分受到著作权法的间接保护。著作权法保护对象要求具有原创性,角色并不包含在被列举的原创作品中,法律没有明文规定角色在何种情况下能够获得著作权法的保护,在无法可据的情况下,美国在长期实践中形成了一套具有可操作性并较为合理的原则标准。“充分描述”标准正是在这种情况下诞生,由法官Learned Hand在1930年的Nichols案中提出,在该案中确立了著作权法保护的对象不仅是文学作品正文部分,还应保护作品中所塑造的角色,在作者的创作中,对角色的塑造越鲜活越富有个性特征,就越有可能受到著作权法的保护。如在童话《白雪公主》中,把皇后塑造成一个心狠手辣的形象,以至读者在看到角色本身时就自然联想起其内在蕴含的人物个性,就极为容易得到著作权法的保护。

在认定虚拟角色侵权案件的过程中,有两点需要十分明确:

首先是被侵害的虚拟角色必须是作者原创的,作品已经将其塑造成一个富有生命力生动的形象,在读者心中也形成了一个完整立体的形象;

其次是模仿出的角色必须达到与被侵权角色在外形特征及性格特征等方面都足以混淆公众的程度,如果模仿出的角色仅在某一方面有相似度,在个性化特征上不存在混淆,不认为构成侵权。

与“充分描述”不同,“故事讲述”标准更为严苛,除了形象必须具有完整性之外,更要求所塑造的虚拟角色是整部作品的主线,占据主导和不可取代的地位。角色在整部作品的故事中不能仅是情节的填充,一颗可有可无的棋子或是故事叙述的工具。

这个标准在《马耳他猎鹰》案中被确立。在作者以作品中的同一角色作为其创作的另一部小说的主角之前,作者先将小说角色的使用权利转让给华纳影视公司。之后作者以同一主角创作了第二部小说,旋即作者将第二部小说授权给哥伦比亚广播公司允许其在播放的节目中使用该作品。华纳公司提起诉讼,认为在作者创作第一部小说时已经将虚拟角色的使用权转让,其具有该虚拟角色的排他使用权。法院经审理驳回了华纳公司的诉讼请求。法院给出的理由为:作品中的角色成为故事情节的引导,情节因角色而展开时,角色才能成为著作权法保护客体。

由此可见,与前一标准相比,这一标准更加抽象也更加严苛,几乎没有一部作品是为了塑造形象而进行写作,往往是作品需要角色,情节成就角色,故事形成角色个性化特征。

这一标准在实践中没有被采纳也是理所当然。在具体操作中,更加适合“充分描述”标准,但这一标准的认定又难以掌控,所以许多学者在两种标准之间寻求能够恰当准确判断的平衡点。

作品中的虚拟角色具有商业价值的根本在于其在思想层面引起公众的共鸣或喜爱,因而确定模仿角色与被模仿角色在思想层面是否雷同是最直接的方式,即判断两者之间的个性化特征是否雷同,如果仅在外形上相似不存在思想层面模仿,两个角色之间具有公众不会混淆的个性化特征,则不构成侵权。

美国司法实践中难以在遵循的两种标准之间寻求一个确定的平衡点表明,将文学作品角色固定成唯一的个性化特征给予法律保护十分困难。

文学作品角色在转换为卡通角色或影视作品角色之前,无法在公众中形成鲜明的性格特征,在实践过程中很难利用文学作品角色进行二次开发利用于商业领域。

如《红楼梦》在拍成影片之前,书籍的阅读者对作品中人物个性需要大量的想象,并不能简单直观将角色固定成统一的性格特征,经营者在进行二次开发中无法确定角色在公众脑海中所形成的个性特征,在实际操作中无法对角色进行定位,就无法实现角色的商业价值。如《红楼梦》中的薛宝钗其实是一个性格复杂的人物,不同读者对其有不同的定义,被拍成电视剧或电影后,薛宝钗的个性其实是编剧眼中的个性,编剧通过自己的理解加工传达给观众,在观众群中形成了统一的个性化特征,经营者再将这种被固定后的个性化特征进行开发利用于商业领域实现角色的商业价值。

二、卡通角色

卡通角色和文学作品角色存在一个相同的基本特点,即所创造的角色都有外貌、生活态度、名字等人性化特征。但两者相比,存在的区别是卡通角色的外形和特点可以被读者直接看到,形象是唯一和特定的。卡通角色出现在动画或漫画中,以人物、动物或机器人等形象,通过绘画、电脑制作的线条、手工绘制等方式构成。这种具体的形象更直观的进入大众的脑海,更容易形成固定的性格特征,也更容易被印刷在商品的装潢、包装上,或直接做成立体的玩偶成为商业产品。

所以从某种意义上,卡通角色是最适合被商业化的虚拟角色,如正在上映的《疯狂动物城》得到观众的一致好评,其中的兔子被塑造成一个勇敢正直的警察,受到观众的喜爱,在卡通角色商业化过程中容易被大众接受。正因为卡通角色相对于文学作品角色不需要公众过多的想象力来形成角色特征,所以保护门槛低于文学作品角色。

在美国司法实践中,法院认定不同于文学作品角色侵权需要思想层面相似,卡通角色侵权只要求其外形上相似即构成侵权。如被大家熟知的迪士尼案。案件中,被告将17个活泼可爱的卡通角色擅自使用在其创制的具有“反正统文化”的卡通杂志中,从形象到名字都没有进行改动。在这些杂志中,被人们喜爱的单纯天真善良的迪士尼动物形象被塑造成具有不良嗜好的反传统文化形象。原告迪士尼公司诉被告侵犯了著作权。被告以虚拟角色不是著作权保护对象作为抗辩理由,并称他们并没有对作品进行复制。

法院认为,迪士尼卡通角色已经深入人心,即便不是出现在原著作中也能单独成为著作权法保护对象。因为由卡通角色构成的作品,通常以图像或影片为载体,其外形特征与个性已经被固定,直接进入观众的视线形成独立的形象,脱离了作品的卡通角色即使不能体现原著作的结构,复制抄袭卡通角色仍旧成立侵权。

卡通角色与其他商品化权客体不同点在于,卡通角色的形象更为直观生动。卡通角色能够产生良好公众效应的原因在于形象本身相对可爱具有亲和力,容易让消费者接受从而产生极强的号召力。同时,卡通角色的载体具有特定性,正是这种特定性使卡通角色的商品化权利人是特定的,衍生产品也具有特定性。

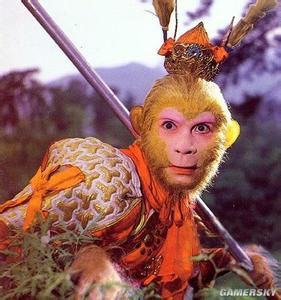

科技的进步,自然衍生更多的信息传播方式,涌现一些有别于传统卡通电影、漫画的角色形象。最典型的就是通过游戏构建虚拟形象,拥有庞大玩家的游戏角色更能成为具有市场竞争力的附加价值,这是因为游戏玩家对虚拟角色更投入更过的精力,产生的认同感更加强烈。同时,同一角色呈现相同个性特征可以由不同的载体出现,如由安吉丽娜朱莉主演的电影《古墓丽影》就是由同名电脑游戏而来的,也理所当然归属于卡通角色的一种。

三、影视作品角色

影视作品角色由真人扮演,主要通过戏剧、电视剧、电影等作品塑造人物形象的个性特征,植入观看者的脑海。这一点与卡通角色是相同的,载体都是电视剧、电影等方式。不同点在于,卡通人物的创造是由平面或艺术塑造等方式创造而来,而影视作品角色是由真人扮演,由真人来演绎诠释角色特征,因而影视作品角色相较于卡通角色,更生动也更具有真实性,观众也往往会把演员本身与塑造的角色相重合。一部成功的影视作品角色,往往在塑造成功的人物形象的同时,带来巨大的商业利益。

不同于文学作品角色及卡通人物角色的虚拟性,影视作品角色是由真人进行扮演的,因而就赋予演员商品化的特征,一部成功的影视作品,不仅让作品本身深入人心,同时让演员的知名度得到提高,如周星驰导演的《美人鱼》,林允在扮演美人鱼的时候还是一个默默无闻的演员,但在票房大战获胜的同时,林允不仅成了观众心目中的美人鱼,同时也让她几乎家喻户晓。可见在影视作品商品化的过程中,会伴随着演员本身商品化。

在美国案件实践中,一些法院将影视作品角色纳入文学作品角色中来保护,一些法院因其外形与卡通角色相似都是可视性的将其纳入卡通角色保护范围,一些法院根据具体情况兼具两类标准。总体而言,法院对影视作品角色保护并未形成统一标准。

文学作品角色、卡通角色、影视作品角色三者之间并不是完全独立的,在一定情况下这三者可以互相转换。如文学作品《红楼梦》改编成剧本后拍摄成影视作品,虚拟角色薛宝钗等由原来的文学作品角色转化为由真人扮演的影视作品角色,将文学作品通过图形的方式绘制出如制作成连环画,就是文学作品角色转化为卡通作品角色,《古墓丽影》中的劳拉由安吉丽娜朱莉扮演,同样也是卡通角色成为影视作品角色的转换。可见,角色之间并没有固定的呈现方式,通过不同的载体,同一虚拟角色可以成为不同种类的商品化权客体。

(结束)

参考资料:

1、刘春霖:《商品化权论》,西北大学学报,1999(4)。

2、李明德,许超:《著作权法》,法律出版社2009年版。